Lecturas de viñetas sobre exclusión

social: efectos cognitivos

Recepción

del artículo: 13-09-2022 | Aceptación del artículo: 16-01-2023

Alba

E. Mustaca

Universidad

Abierta Interamericana- Facultad de Psicología y Humanidades, (Argentina)

albamustaca@gmail.com

Para referenciar este

artículo:

Mustaca, A. E. (2023). Lecturas de viñetas sobre exclusión social:

efectos cognitivos. Revista ConCiencia EPG, 8(1), 41-53. https://doi.org/10.32654/ConCiencia.8-1.4

Resumen

e mostró que las

lecturas de viñetas sobre exclusión social (ES) provoca en los lectores

respuestas emocionales similares a la ES vivida; además los lectores se

sintieron con mayor estado de ánimo (EA) negativo, frustración (F) y empatía

emocional (EE). La presente investigación evalúa si leer relatos sobre ES

aumenta la tendencia a interpretar informaciones neutras como agresivas. En

este estudio participaron 46 mujeres que fueron divididos en dos grupos en

función de la viñeta que se les presentaban: ES o IS. Luego contestaron “como

se sintieron durante la lectura” con cuestionarios sobre EA, F y EE. Para

evaluar los efectos cognitivos se les presentaron 10 pares asociados, en el

cual una palabra era claramente agresiva y la otra ambigua. Debían contestar en

una escala de 1 a 7 qué tan parecidas eran cada par de palabras; luego se

administró un cuestionario de agresividad (CA) y otro sociodemográfico. El CA

no mostró diferencias significativas entre grupos. El grupo ES presentó mayor

EA negativo, F y EE (p<.0001, r=1.00). Además, el grupo ES puntuó las

palabras ambiguas como más agresivas respecto del grupo IC (p<.05, r=.30).

Este dato muestra por primera vez que la lectura de relatos sobre exclusión

social activa procesos asociativos de hostilidad inconscientes; se explican de

acuerdo al Modelo General de la Agresión (MGA) y de Berkovitch (1990,1993) que

afirma que la frustración en general activa mecanismos no conscientes en las

redes asociativas neurales hacia sesgos cognitivos hostiles.

Palabras Clave: Viñetas, exclusión

social, ostracismo, agresividad, cognición

Abstract

Abstract

t was shown that the

readings of vignettes on social exclusion (SE) provoke emotional responses in

readers like the experienced SE; In addition, readers felt more negative mood

(EA), frustration (F) and emotional empathy (EE). The present investigation

evaluates if it also causes unconscious aggressive cognitive biases. In this

study, 46 women participated, who were divided into two groups based on the vignette

that was presented to them ES or IS. Then they answered "how they felt

while reading" with questionnaires about EA, F and EE. To evaluate the

cognitive effects, they were presented with 10 associated pairs, in which one

word was clearly aggressive and the other ambiguous. They had to answer on a

scale of 1 to 7 how similar each pair of words was; then an aggressiveness

questionnaire (AC) and another sociodemographic questionnaire were

administered. CA did not show significant differences between groups. The ES

group presented higher negative EA, F and SE (p<.0001, r=1.00). In addition,

the ES group scored the ambiguous words as more aggressive compared to the IC

group (p<.05, r=.30). This data shows for the first time that reading

stories about social exclusion causes unconscious cognitive effects. It

suggests that, although reading comprehension is a necessary condition, it is

not enough to explain this phenomenon.

Key Words: vignettes, social

exclusion, ostracisms, aggressiveness, cognition.

Introducción

l reconocimiento social

es unos de los incentivos más potentes para todos los animales sociales que

incluye a los seres humanos; que hacemos grandes esfuerzos por mantener

relaciones interpersonales positivas, duraderas y de calidad (Baumeister, et

al., 1995). Lo opuesto, el ostracismo, frustración o exclusión social (en

adelante, ES), definidos como ser excluido, rechazado o ignorado, sea de manera

activa o pasiva, provoca de modo inmediato un grado de distrés de distinta

intensidad y duración, según la relevancia que se le atribuya (Eisenberger,

Lieberman & Williams, 2003; Mustaca, 2018, Williams, 2007). A partir de

1990 se ampliaron los experimentos en los cuales un grupo de participantes era

excluido y otro no, manteniendo constantes otras variables. Estas

investigaciones generaron un modelo teórico sobre ES (Williams, 2009), similar

a la teoría de Amsel (1958) sobre frustración. En una primera etapa la ES se

considera una respuesta incondicionada, escasamente influida por diferencias

individuales. La ES se percibe como una amenaza a las necesidades básicas

fundamentales (NBF): disminuyen los sentimientos de pertenencia, autoestima,

valoración de la existencia y control (e.g., Zadro, Williams, & Richardson,

2004), aumenta el estado de ánimo negativo y disminuye el positivo, hay

descenso de la conducta inteligente (e.g., Baumeister, Twenge, & Nuss,

2002), disminución en la autorregulación (e.g., Baumeister, DeWall, Ciarocco,

& Twenge, 2005), cambios en el consumo de alimentos (Mead, Baumeister,

Stillman, Rawn, & Vohs, 2010) y conductas más riesgosas (Twenge, Catanese,

& Baumeister, 2002), entre otros. A nivel cerebral se activan zonas

relacionadas con el dolor sensorial y la ansiedad (Macdonald & Leary,

2005). En una segunda etapa, las personas utilizan distintas estrategias para

enfrentar la situación, que dependen de diferencias individuales y del

contexto. Cuando la ES se vuelve crónica (tercera etapa), aparecen emociones

relacionadas con la desesperanza, la aceptación o la resignación, aunque es la

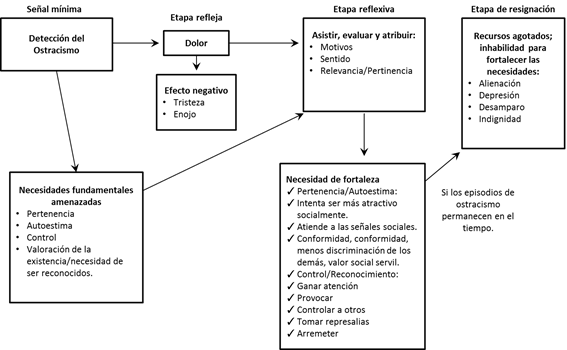

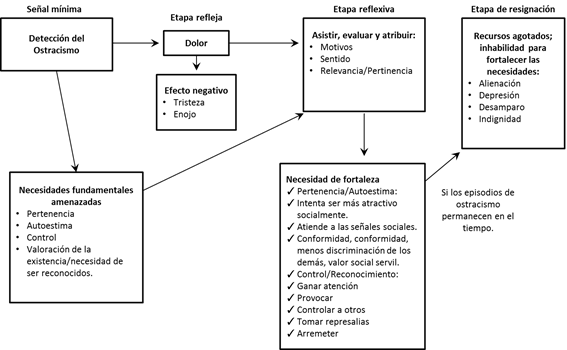

menos estudiada en profundidad en humanos por cuestiones éticas (ver Figura 1).

Figura 1

Modelo

teórico de exclusión social

Nota: Extraído de Williams,

2009, p. 280, traducción de Mustaca y Karmiol.

Si bien algunas

investigaciones muestran que la ES lleva a realizar conductas prosociales

(Balliet, & Ferris, 2013; Wesselmann, Ren & Williams, 2015), la mayoría

de ellos muestran que causa un aumento de sentimientos hostiles y conductas

antisociales (e.g., Leary, Twenge, & Quinlivan, 2006; Ren, Wesselmann &

Williams, 2018; Ren, Wesselmann, & Williams, 2016). Por ejemplo, los

sujetos excluidos, comparado con los que fueron incluidos, castigan a sus

compañeros aplicándoles un ruido blanco con mayor volumen (Chow, Tiedens, &

Govan, 2008; Gaertner, Iuzzini, & O’Mara, 2008) y dan comida muy picante a

aquellos que no les gusta (Warburton, Williams, & Cairns (2006).

La ES vivida

también provoca sesgos cognitivos agresivos inconscientes. DeWall, Twenge,

Gitter y Baumeister (2009) y Zhang y cols. (2019), mostraron que el ostracismo

aumentó la tendencia en los participantes excluidos a percibir informaciones

neutrales o ambiguas como más agresivas que en los sujetos incluidos, aunque

ambos grupos no se diferenciaron en sus rasgos de agresividad. Estos resultados

se explican de acuerdo al Modelo General de la Agresión (MGA, Anderson &

Bushman (2002), que afirman que las personas con rasgos altos de agresividad

tienen sesgos cognitivos inconscientes que los llevan a percibir distintas

situaciones ambiguas como agresivas. Bushman (1996), basado en el MGA y

Berkovitch (1990,1993), mostraron que los individuos con un mayor puntaje en los

cuestionarios de agresividad tendían a puntuar como más semejantes pares de

palabras donde una era claramente violenta (ej. violación) y otra neutra o

ambigua (ej. fuego) respecto de aquellos que puntuaban con un menor puntaje.

Los resultados de DeWall y cols. (2019) están en consonancia con la tendencia a

la agresividad en personas excluidas socialmente, ya que sus rasgos de

agresividad no se diferenciaron de los sujetos que estaban incluidos. También

coinciden con experimentos que mostraron que la frustración provoca reacciones

agresivas, aunque no en todos los casos (Mustaca, 2018).

En la mayoría

de los experimentos realizados sobre ES, los participantes vivencian la

exclusión o inclusión. Sin embargo, Karmiol, Cuenya y Mustaca (2019) mostraron

por primera vez que los participantes que leían viñetas sobre ES basados en el

juego de pelota cyberball (Williams, Cheung & Choi, 2000), donde un

grupo de participantes leía una viñeta, en donde además, un niño era ignorado

en un juego de pelota (grupo ES) mientras que otro leía que era incluido (grupo

IC), respondían del mismo modo que los directamente excluidos cuando se les

preguntaba “cómo cree que se sintió el niño” en los cuestionarios sobre NBF y

frustración. Además, al preguntarles “cómo se sintió Ud. durante la lectura”,

el grupo ES manifestó tener un estado de ánimo más negativo, y mayor

frustración y empatía emocional respecto del grupo que leía la viñeta sobre

inclusión social (IS). Estos resultados pueden explicarse por procesos de

comprensión lectora y de empatía.

¿Qué otros

efectos pueden causar las lecturas de viñetas sobre ES? En la siguiente

investigación nos preguntamos si las viñetas sobre ES provocarán efectos

cognitivos semejante a la ES vivida. Específicamente ¿Leer relatos sobre ES

aumentará la tendencia a interpretar informaciones neutras como agresivas

similar a lo hallado por DeWall & cols. (2009) y por Zhang y cols. (2019)

en que los participantes fueron excluidos vívidamente? Esta investigación

llenará un vacío en el estudio de la ES y de los efectos de viñetas en general.

Permitirá evaluar con más precisión los mecanismos involucrados en su uso y

hasta donde se extienden las similitudes o diferencias con las experiencias de

ES vividas, que seguramente son en muchos aspectos diferentes. Para la ciencia

aplicada, los resultados positivos serían potencialmente útiles para fines

educativos, clínicos o de rehabilitación, evitando aplicaciones de ES vivida.

Método

Diseño: Se utilizó un diseño

cuasiexperimental intersujeto de dos grupos en función del tipo de relato

(variable independiente activa): ES vs. IS. Las variables dependientes fueron

las respuestas a los cuestionarios sobre estado de ánimo, frustración, empatía emocional

y pares asociados. Además, se aplicó un cuestionario de agresividad para

confirmar que los rasgos de agresividad no presenten diferencias significativas

entre los dos grupos, como variable extraña a controlar.

Participantes. Se tomó una muestra por

conveniencia compuesta por 46 mujeres de distintas carreras universitarias de

entre 17 a 52 años residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el

conurbano bonaerense. Fue homogénea en función del sexo porque estudios previos

mostraron que ellas tienen menores rasgos de agresividad que los varones (e.g.

Archer, 2019; Björkqvist, 2018 y Franks, 2019). Se dividieron en dos grupos

(n=23 cada uno). El grupo ES tenía una edad promedio de 31 años (DS= 12.27) y

el IS, de 27.74 (DS=10.31). Se excluyeron las participantes que informaban

estar en tratamiento psiquiátrico.

Instrumentos:

Estado de ánimo

(EA). Toma los estados de ánimo del PANAS (Watson et al., 1988). Tiene 8 ítems,

4 de EA positivos (EA+) y 4, negativos (EA-). Los participantes debían

responder a cómo se sintió durante la lectura del relato de acuerdo con

una escala Likert que oscilaba entre 1 “no me representa para nada” a 5 “me

representa totalmente”. A mayor puntaje mayor estado de ánimo positivo o

negativo. La consistencia interna de la muestra fue de α= .90 para EA – y de

.94 para EA+.

Frustración (F). Cuestionario ad-hoc

utilizado por Karmiol, Cuenya & Mustaca (2019). Los ítems se elaboraron en

función de las teorías de frustración de Amsel (1958). Consiste en 4 ítems que

se responden de acuerdo con una escala Likert que oscila entre 1 “no me

representa para nada” a 5 “me representa totalmente”. Los ítems propuestos son:

1) Fue una experiencia dolorosa, 2) Tuve ganas de alejarme o irme de la plaza,

3) Me sentí tenso y angustiado y 4) Tuve mucha bronca y enojo. A mayor puntaje

mayor frustración. La consistencia interna de la muestra fue de α= .90.

Empatía

emocional

(EE). Contiene 7 ítems con un formato de respuesta Likert que van desde: 1 “no

me representa para nada” a 5 “me representa totalmente”. Se basaron en la

adaptación Argentina del test The Interpersonal Reactivity Index (IRI) de Davis

(1980) versión argentina realizada por Minzi (2008). A mayor puntaje mayor

empatía emocional. La consistencia interna de la muestra fue de α=.91.

Pares

asociados

(PA, DeWall, Twenge, Gitter & Baumeister, 2009), traducción al castellano

realizada por la autora y revisada por dos profesores de inglés. Contiene 7

pares asociados; una palabra es claramente agresiva (ej. estrangulador) y la otra

ambigua (ej. palo). Los sujetos deben indicar en qué medida creen que cada par

de palabras están relacionadas, de acuerdo con una escala que va de 1) no están

para nada asociadas o relacionadas a 7) están muy asociadas o relacionadas. A

mayor puntaje mayor será el sesgo cognitivo hacia la agresividad. La

consistencia interna de la muestra fue α= .69.

Cuestionario

de agresividad

(CA, Buss & Perry, 1992, versión española de Andreu Rodríguez y cols.

2002). Tiene 29 ítems respondidos en una escala Likert que va de 1

(completamente falso para mí) a 5 (completamente verdadero para mí). Se

estructura en 4 subescalas: agresividad física, agresividad verbal, ira y

hostilidad, y un puntaje total que es la suma de las tres dimensiones. En la

versión española, la agresividad física obtuvo un coeficiente de α= .86; la de

ira, α= .77, agresión verbal, α= .68, y la de hostilidad, α=.72. En la presente

muestra el puntaje total de agresividad mostró un α= .88.

Cuestionario

sociodemográfico (CS).

Indica edad, sexo, nivel de estudios, lugar de residencia y si estaba en

tratamiento psiquiátrico.

Procedimiento. Luego de firmar el

consentimiento informado, cada participante recibió un protocolo en papel

conteniendo una viñeta ES o IS, de acuerdo al grupo y los cuestionarios. La

prueba se administró de manera presencial, individual o en grupos. Los relatos

fueron los siguientes.

Viñeta ES. Imagine lo más

sentidamente posible que Ud. está sentada en una hermosa y cálida plaza en un

día soleado y observa a dos niños de unos 10 años (Pedro y Juan) que se pasan

la pelota muy divertidos entre ellos. Hay un tercero (Antonio) que está sentado

mirándolos desde lejos. De pronto Pedro con muchas ganas invita a Antonio a

participar con ellos en el juego y él acepta. Enseguida Pedro le tira la pelota

y él la entrega a Juan y así sucesivamente se la van pasando entre los tres.

Los niños juegan muy divertidos y alegres. Después que Antonio recibe unos 3

pases, Pedro y Juan se pasan la pelota solamente entre ellos, y nunca más a

Antonio, ni siquiera lo miran. Antonio cambia de expresión. Aproximadamente a

los 5 minutos del juego, Pedro y Juan se alejan juntos charlando sin considerar

a Antonio.

Viñeta IS: Imagine lo más

sentidamente posible que Ud. está sentada en una hermosa y cálida plaza en un

día soleado y observa a dos niños de unos 10 años (Matías y Lorenzo) que se

pasan la pelota muy divertidos entre ellos. Hay un tercero (Pablo) que está

sentado solo mirándolos desde lejos. De pronto Matías con muchas ganas invita a

Pablo a participar con ellos en el juego y él acepta. Enseguida Matías le tira

la pelota y él la entrega a Pablo y así sucesivamente se la van pasando entre

los tres. Los niños juegan muy divertidos y alegres. Están así unos 5 minutos,

hasta que Matías y Lorenzo le dicen a Pablo que se tienen que ir rápido y se

saludan todos muy alegres por el momento que pasaron juntos.

A continuación,

los participantes contestaron “cómo se sintió usted al terminar de leer el

relato” a través de los cuestionarios de estado de ánimo, frustración y empatía

emocional. Después se presentaron los pares asociados, el cuestionario de

agresividad y finalmente el sociodemográfico. En la Figura 2 se presenta el

esquema del diseño.

Figura 2

Esquema

del diseño

|

Grupos

|

Viñetas

|

¿Cómo se

sintió el lector?

|

Pares

Asociados

|

C. Agresividad

|

C. Demog.

|

|

ES (n=23)

|

Exclusión

social

|

EA-, EA+, F,

EE

|

SI

|

Si

|

SI

|

|

IS (n=23)

|

Inclusión

social

|

EA-, EA+, F,

EE

|

SI

|

Si

|

SI

|

Nota:

EA+: Estado de ánimo positivo, EA-: estado de ánimo negativo, F=frustración,

EE: empatía emocional.

Análisis de

los resultados.

Los datos se analizaron con el programa SPSS, versión 20. Se utilizó la tabla T

para dos grupos independientes porque la muestra cumplió con los requisitos

para la utilización de estadísticos paramétricos. El criterio de significación

se estableció en p<.05. El tamaño del efecto se evaluó con la fórmula: r= Z

/√n.

Resultados

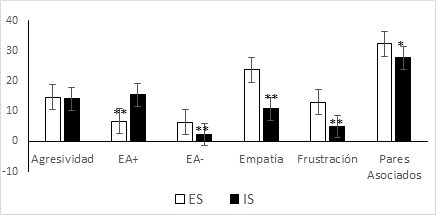

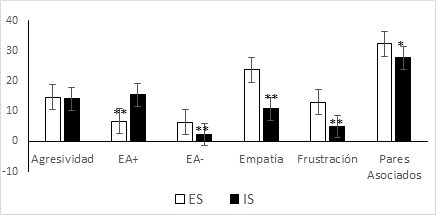

Figura 3

Promedio

(D.S) de lecturas de viñetas sobre exclusión e inclusión social.

Nota:

ES= grupo excluido; ES= grupo incluido; EA+=estado de ánimo positivo; EA-:

estado de ánimo negativo

Los análisis

estadísticos confirmaron que no hay diferencias significativas en los rasgos de

agresividad entre los dos grupos (p >.05). En los demás cuestionarios se

hallan diferencias significativas: EA+: t (44) = 9.49, p<.0001 r=1.40; EA-

:<.t (44) = -7,370, p<.0001, r=1,09; Frustración: t (44) = -10,411,

p<.0001, r=1,53 y empatía emocional: t (44) = -9,332, p<.0001, r=1,38. En

los pares asociados las participantes que leyeron la viñeta sobre ES evaluaron

las palabras ambiguas como más agresivas que las del grupo inclusión social: t

(44) = -2,017, p< .05, r= 0.30.

Discusión

Este estudio

muestra que las lectoras de la viñeta ES presentaron significativamente y con

un tamaño del efecto robusto un mayor estado de ánimo negativo, frustración y

empatía emocional y menor estado de ánimo positivo respecto de las que leyeron

la viñeta sobre inclusión social. Estos resultados fueron similares a los

obtenidos por Karmiol y cols. (2019). Por otra parte, se señala por primera vez

que, la lectura de viñetas sobre exclusión social provoca efectos cognitivos.

Específicamente las participantes del grupo ES puntuaron como más agresivas las

palabras ambiguas de cada par en el cuestionario de pares asociados que el

grupo IS, con un tamaño del efecto mediano respecto del grupo que leyó la

viñeta sobre inclusión social. Como los rasgos de agresividad no presentaron

diferencias significativas entre los dos grupos, se infiere que fue la lectura

de la viñeta sobre exclusión social lo que causó el resultado obtenido.

Conclusión

Aunque los

mecanismos de comprensión lectora y empatía son condiciones necesarias para los

resultados obtenidos, no son suficientes para explicar lo hallado en la prueba

de pares asociados. La explicación teórica más plausible es que las lecturas de

viñetas sobre ES, al igual a lo mostrado en la ES vivida por DeWall y cols.

(2009) y Zhang y cols. (2019), activa procesos no conscientes en las redes

asociativas neurales hacia sesgos cognitivos agresivos. Según las teorías de

Bushman (1996) y Berkovitch (1990,1993), se infiere que en las lectoras de la

viñeta sobre ES se activaron mecanismos asociativos, probablemente neurales,

relacionados con la agresividad, lo mismo que ocurre en la ES vivida ya que los

rasgos de agresividad no presentaron diferencias significativas en función de

los grupos. Este dato además apoya las teorías que afirman que la frustración

causa agresividad, aunque otros procesos pueden inhibirla (Anderson &

cols., 2002), no sólo en la ES vivida, sino también en la evocada a través del

lenguaje escrito.

El estudio de

las similitudes y diferencias entre la ES vivida y la imaginada a través del

lenguaje es un campo poco explorado en la literatura sobre ostracismo; estos

estudios pueden dar claves para la comprensión de sus mecanismos y del inmenso

valor del lenguaje simbólico como segundo sistema de señales (Pavlov, 1967),

que afirmaba que la palabra conlleva una serie casi infinita de asociaciones

conscientes e inconscientes.

Desde el punto

de vista aplicado el uso de viñetas sobre ES puede ser usado para fines

educativos, de prevención y clínicos, siendo más económico y ético que aplicar

ES vivida. Por ejemplo, se pueden utilizar las viñetas o recuerdos de los

participantes donde fueron ignorados, qué sintieron y pensaron para luego

explicarles que son respuestas normales ante esas situaciones y reflexionar

sobre posibles estrategias para atenuar esos efectos negativos de manera más

adaptativa.

Las

limitaciones de esta investigación consisten en el número, y homogeneidad de

las participantes. El estudio deberá replicarse en más sujetos de distintos sexos

y características y edades, con otros tipos de viñetas y evaluando otras

medidas dependientes, como estudios fisiológicos o neurales, para generalizar

los resultados obtenidos y aumentar la comprensión de este fenómeno. Esos

resultados permitirán seguir indagando sobre las similitudes y diferencias del

uso de viñetas con la ES vivida.

Amsel, A. (1958). The role of frustrative nonreward in noncontinuous reward

situations. Psychological

Bulletin, 55(2), 102–119. https://doi.org/10.1037/h0043125

Anderson, C. A., & Bushman,

B. J. (2002). Human aggression. Annual Review of Psychology, 53, 27-51.

https://www2.psych.ubc.ca/~schaller/Psyc591Readings/AndersonBushman2002.pdf

Andreu, J.

M., Peña, M. E. & Graña, J. L. (2002). Adaptación psicométrica de la

versión española del Cuestionario de Agresión. Psicothema, 14, 476-482. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72714245

Archer,

J. (2019). The reality and evolutionary significance of human psychological sex

differences. Biological Review, 94, 1381-1415. https://doi.org/10.1111/brv.12507

Balliet,

D., & Ferris, D. (2013). Ostracism and prosocial behavior: A social dilema

perspective. Organizational Behavior & Human Decision Processes,

120, 298-308. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2012.04.004

Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for

interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3),

497–529. https://doi.org/10.1037/0033-2909.117.3.497

Baumeister, R. F., DeWall, C. N., Ciarocco, N. J., & Twenge, J. M. (2005).

Social exclusion impairs self-regulation. Journal of Personality and Social Psychology, 88(4),

589–604. https://doi.org/10.1037/0022-3514.88.4.589

Baumeister,

R. F., Twenge, J. M., & Nuss, C. K. (2002). Effects of social exclusion on

cognitive processes: anticipated aloneness reduces intelligent thought. Journal

of Personality and Social Psychology, 83(4), 817-830. https://doi.org/10.1037//0022-3514.83.4.817

Berkowitz,

L. (1990). On the formation and regulation of anger and aggression: A

cognitive-neoassociationistic analysis. American Psychologist, 45,

494-503. http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.45.4.494

Berkowitz,

L. (1993). Aggression: Its causes, consequences, and control. New York:

McGraw-Hill. https://doi.org/10.1002/1098-2337(1994)20:6<464::AID-AB2480200608>

Björkqvist,

J. (2018). Gender differences in aggression. Current Opinion in Psychology,

19, 39-42 https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.03.030

Bushman B.J. (1995). Moderating

role of trait aggressiveness in the effects of violent media on aggression. Journal of Personality

and Social Psychology,

69, 950-60. https://doi.org/10.1037//0022-3514.69.5.950

Bushman, B. J. (1996).

Individual differences in the extent and development of aggressive

cognitive-associative networks. Personality and Social Psychology Bulletin,

22(8), 811-819. https://doi.org/10.1177/0146167296228004

Buss,

A.H., & Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. Journal of

Personality and Social Psychology, 63, 452-459. https://doi.org/10.1037/0022-3514.63.3.452

Chow,

R. M., Tiedens, L. Z., & Govan, C. L. (2008). Excluded emotions: The

role of anger in antisocial responses to ostracism. Journal of Experimental

Social Psychology, 44, 896-903. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2007.09.004

DeWall, C. N., Anderson, C. A., & Bushman, B.

J. (2011). The general aggression model: Theoretical extensions to

violence. Psychology

of Violence, 1(3), 245–258. https://doi.org/10.1037/a0023842

DeWall, C. N., Twenge, J. M., Gitter, S. A.,

& Baumeister, R. F. (2009). It's the thought that counts: The role of

hostile cognition in shaping aggressive responses to social exclusion. Journal of Personality and Social

Psychology, 96(1), 45–59. https://doi.org/10.1037/a0013196

Eisenberger, N. I., Lieberman, M. D., &

Williams, K. D. (2003). Does rejection hurt? An FMRI study of social

exclusion. Science (New York, N.Y.), 302(5643),

290–292. https://doi.org/10.1126/science.1089134

Franks D.D. (2019). Sex Differences in the Human Brain. En:

Neurosociology: Fundamentals and Current Findings. Springer Briefs in

Sociology. 101-105. https://doi.org/10.1007/978-94-024-1600-8_8

Gaertner,

L., Iuzzini, J., & O’Mara, E. M. (2008). When rejection by one fosters

aggression against many: Multiple-victim aggression as a consequence of social

rejection and perceived groupness. Journal of Experimental Social Psychology,

44, 958-970. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2008.02.004

Gaertner,

L., Luzzini, J., & O’Mara, E. M. (2008). When rejection by one fosters

aggression against many: Multiple-victim aggression as a consequence of social

rejection and perceived groupness. Journal of Experimental Social Psychology,

44, 958-970. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2008.02.004

Karmiol, S.,

Cuenya, L. & Mustaca, A. E. (2019). Comprendo y siento tu dolor: Efectos

emocionales de viñetas sobre exclusión social en adultos. Acta de Investigación Psicológica, 9,108-118. https://doi.org/10.22201/fpsi.20074719e.2019.1.10

Leary, M. R., Twenge, J. M., & Quinlivan, E.

(2006). Interpersonal Rejection as a Determinant of Anger

and Aggression. Personality and Social Psychology Review, 10(2),

111–132. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr1002_2

Mead, N.L., Baumeister, R., Stillman, T., Rawn, C. &

Vohs, K. (2010). Social Exclusion causes people to Spend and Consume

Strategically in the Service of Affiliation. Journal of Consumer Research,

37, 902–919, https://doi.org/10.1086/656667

MacDonald, G., & Leary, M. R. (2005). Why

does social exclusion hurt? The relationship between social and physical pain. Psychological

Bulletin, 131(2), 202- 2018. https://doi.org/10.1037/0033-2909.131.2.202

Mustaca, A.

E. (2018). Frustración y conductas sociales. Avances en Psicología

Latinoamericana, 36(1), 65-81. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.4643

Pavlov, I.

(1967). Psicopatología y Psiquiatría. Madrid: Ediciones Morata.

Ren,

D., Wesselmann, E. D., & Williams, K. D. (2016). Evidence for another

response to ostracism: Solitude seeking. Social Psychological and

Personality Science, 7, 204-212. https://doi.org/10.1177/0146167220928238

Ren, D.,

Wesselmann. E. D. & William, K. D. (2018). Hurt People: Ostracism and

Aggression, Current opinión in Psychology, 19, 34-38. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.03.026

Richaud de Minzi, M. C. (2008). Estudio del

IRI de Davis en población infantil argentina. Revista de Investigación en

Psicología, 11, 101-115.

https://doi.org/10.15381/rinvp.v11i1.3880

Twenge

J.M., Catanese K.R., Baumeister R.F. (2002). Social exclusion increases

self-defeating behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 83,

606–615. https://doi.org/10.1037/0022-3514.83.3.606

Warburton,

W. A., Williams, K. D., & Cairns, D. R. (2006). When ostracism leads to

aggression: The moderating effects of control deprivation. Journal of Experimental

and Social Psychology, 42, 213-220. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2005.03.005

Watson,

D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and Validation of

Brief Measures of Positive and Negative Affect: The PANAS Scales. Journal of

Personality and Social Psychology, 54, 1063-1070. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.54.6.1063

Wesselmann,

E. D., Ren, D., & Williams, K. D. (2015). Motivations for responses to

ostracism. Frontiers in Psychology, 6, 40. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00040

White, L.

O., Wu, J., Borelli, J. L., Rutherford, H. J. V., David, D. H., Kim–Cohen, J.,

& Crowley, M. J. (2012). Attachment dismissal predicts frontal slow-wave

ERPs during rejection by unfamiliar peers. Emotion, 12(4), 690-700. http://dx.doi.org/10.1037/a0026750

Williams,

K. D. (2007). Ostracism: The Kiss of Social Death. Annual Reviews of

Psychology, 58, 425-452, https://doi.org/10.1146/annurev.psych.58.110405.085641

Williams, K. D. (2009).

Ostracism: A temporal need‐threat model. Advances in experimental social

psychology, 41, 275-314. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)00406-1

Williams,

K. D., Cheung, C. T. & Choi, W. (2000). Cyberostracism: Effects of being

ignored over the Internet.

Journal

of Personality and Social Psychology, 79(5),748-62. https://doi.org/10.1037//0022-3514.79.5.748

Zadro L,

Williams KD, & Richardson R. (2004). How long can you go? Ostracism by a

computer is sufficient to lower self-reported levels of belonging, control,

self-esteem, and meaningful existence. Journal of Experimental Social

Psychology, 40, 560–567. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2003.11.006

Zhang,

D.; Li, S.; Shao, L.; Hales, A.H.; Williams K.D. & Teng F. (2019).

Ostracism Increases Automatic Aggression: The Role of Anger and Forgiveness.

Frontiers

in Psychology, 10,

2659. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02659

Nota y Agradecimientos. Esta investigación fue

aprobada por la comisión de Ética de la Secretaría de Investigaciones (UAI) y

financiada por la UAI. Se agradece a Johana Escolano su participación en la

administración y organización de los cuestionarios.

![]()